项目背景:

我国污水处理行业面临着严峻的能耗和碳排放挑战。2023年,全行业耗电约210亿kW·h,在社会总能耗中的占比持续攀升。目前城市污水处理主要采用生化处理工艺,这种处理方式存在三个突出问题:一是消耗大量能源和化学药剂;二是释放大量温室气体(CO2、CH4);三是未能有效利用污水中蕴藏的有机化学能(1.5~1.9 kW·h/m3)。这本质上是一种“以能消能”、“污染转移”的非绿色处理模式。在“双碳”目标约束下,2024年我国城市、县城和乡村污水总量达9260亿吨,亟需开发低碳高效的污水处理新技术。

项目内容:

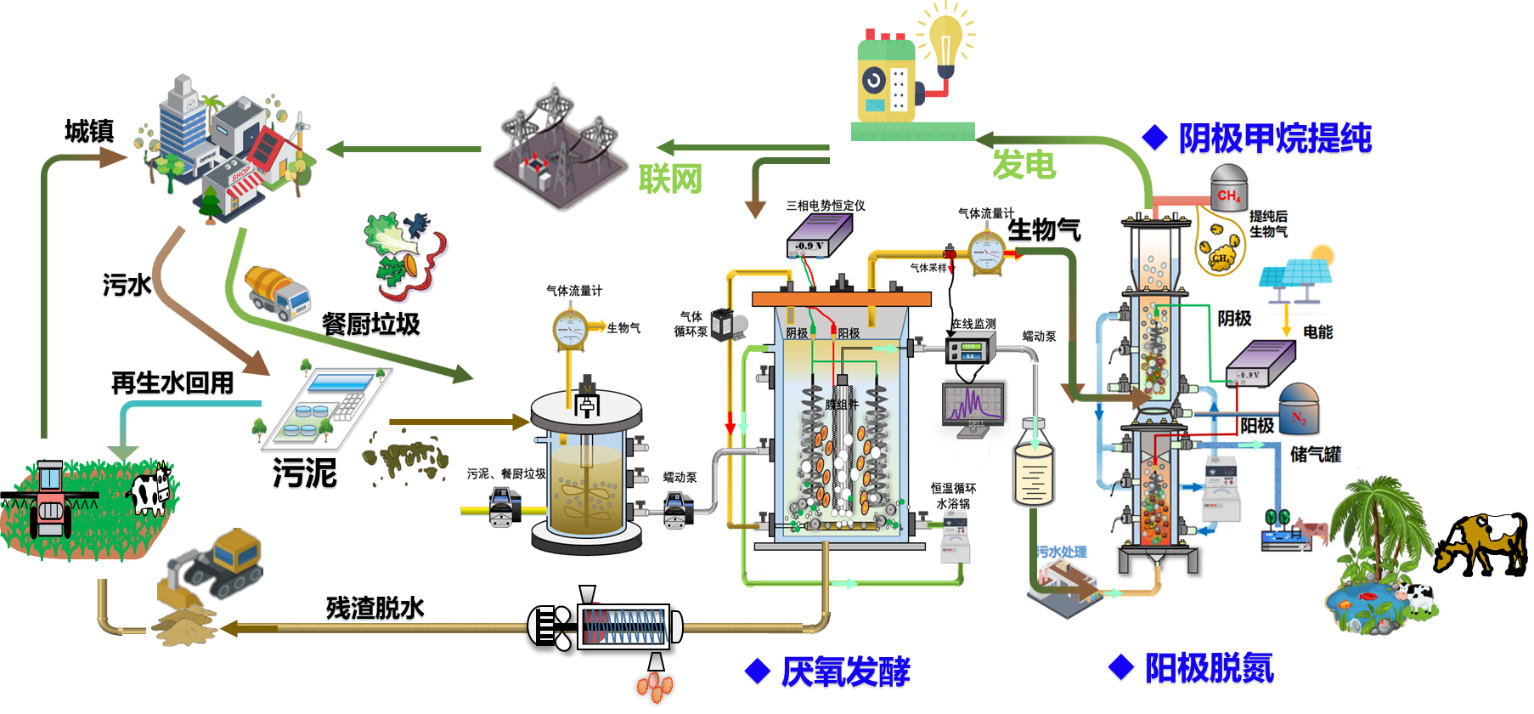

本项目针对污水处理行业高能耗、高碳排放的痛点,创新性地提出了“综合多级生物处理”工艺,成功构建了太阳能驱动的生物电化学系统EC-AnMBR和厌氧氨氧化联合电产甲烷(EC-AOM)联合技术体系(图1)。该技术通过多级生物处理,实现了污水处理与能源回收的协同集成,开创了污水处理领域的新范式。

在核心技术层面,首先研发了具有自主知识产权的“高导电性碳毡+钛网”组合电极,该电极显著提升了系统的导电性能和稳定性。通过将其与BES-AnMBR新型耦合生物反应器相结合,系统实现了高效的COD去除。实验结果表明,在最优运行条件下,COD去除率可达98.0 ± 2.7%,远超传统处理工艺。同时,系统对污水中的氨氮等污染物也表现出优异的去除效果,为污水处理提供了全方位的解决方案。其次,本项目创新性地构建了EC-AOM反应器,通过厌氧氨氧化与电产甲烷的协同作用,不仅实现了高氨氮废水的深度处理,还完成了生物气的原位提纯。该反应器在运行过程中表现出极高的稳定性,甲烷产量可达92.4 ± 3.7 mL/d/L,法拉第效率高达85.4 ± 9.5%。

项目成功建立了“太阳能驱动-电催化调控-厌氧膜生物处理-膜洁净分离-CO2生物气提纯-附加产物回收”的全流程工艺。该工艺通过太阳能驱动,大幅降低了能源消耗;通过电催化调控,提高了系统的处理效率;通过厌氧膜生物处理,实现了污染物的高效去除;通过膜洁净分离,保证了出水水质;通过CO2甲烷转化,实现了温室气体的资源化利用;通过附加产物回收,创造了额外的经济价值,实现了污水处理从能源消耗到能源生产的重大转变,为行业的可持续发展提供了新的技术支撑。

图1 “综合多级生物处理”工艺

项目总结:

本项目实现了技术创新突破,首次将太阳能驱动、生物电化学系统和厌氧膜处理技术进行系统耦合,构建了能源自给的一体化处理工艺。通过开发新型“高导电性碳毡+钛网”组合电极,有效解决了传统厌氧处理中的膜污染和沼气含量低等关键问题。项目建立了“太阳能驱动-电催化调控-厌氧膜生物处理-膜洁净分离-CO2生物气提纯-附加产物回收”全流程智能化运行体系,实现了污水处理的低碳化和资源化。在污水处理效能方面,处理后出水COD降至180 mg/L以下,去除率达98.3%,满足国家《农田灌溉水质标准》。EC-AOM系统通过阳极实现了生物气提纯和氨氮去除的双重功效,其中NH4+-N去除率达95%。更重要的是,系统整体能耗仅为0.166-0.182 kW·h/m³,较常规活性工艺节省46%的能源消耗。在经济效益方面,该技术较传统工艺节能95%以上,实现从“能耗大户”向“能源工厂”的转变。该技术不仅适用于城市污水处理厂的升级改造,还可应用于石油化工、纺织印染等行业难降解高浓度有机废水处理,展现出广阔的应用前景。

我们诚挚希望开展技术转化,依托现有技术资源开展工程示范,利用企业市场渠道推广技术应用,并结合其丰富的运营经验优化技术方案,将加快技术产业化进程,为中国污水处理行业的低碳转型做出突出贡献,共同打造绿色低碳水务处理新标杆。

未来,我们将持续推进技术优化和创新,包括提升系统处理效率,开发新型膜材料和电极材料,推进工程放大研究,开发智能控制系统等。通过建立标准化的设计和建设方案,推动技术的规模化应用,为实现污水处理行业的可持续发展贡献力量。

团队介绍:

甄广印,男,中共党员,华东师范大学生态与环境科学学院,教授,博导(先后就读与湖南大学、同济大学、日本東北大学、日本国立环境研究所等)。

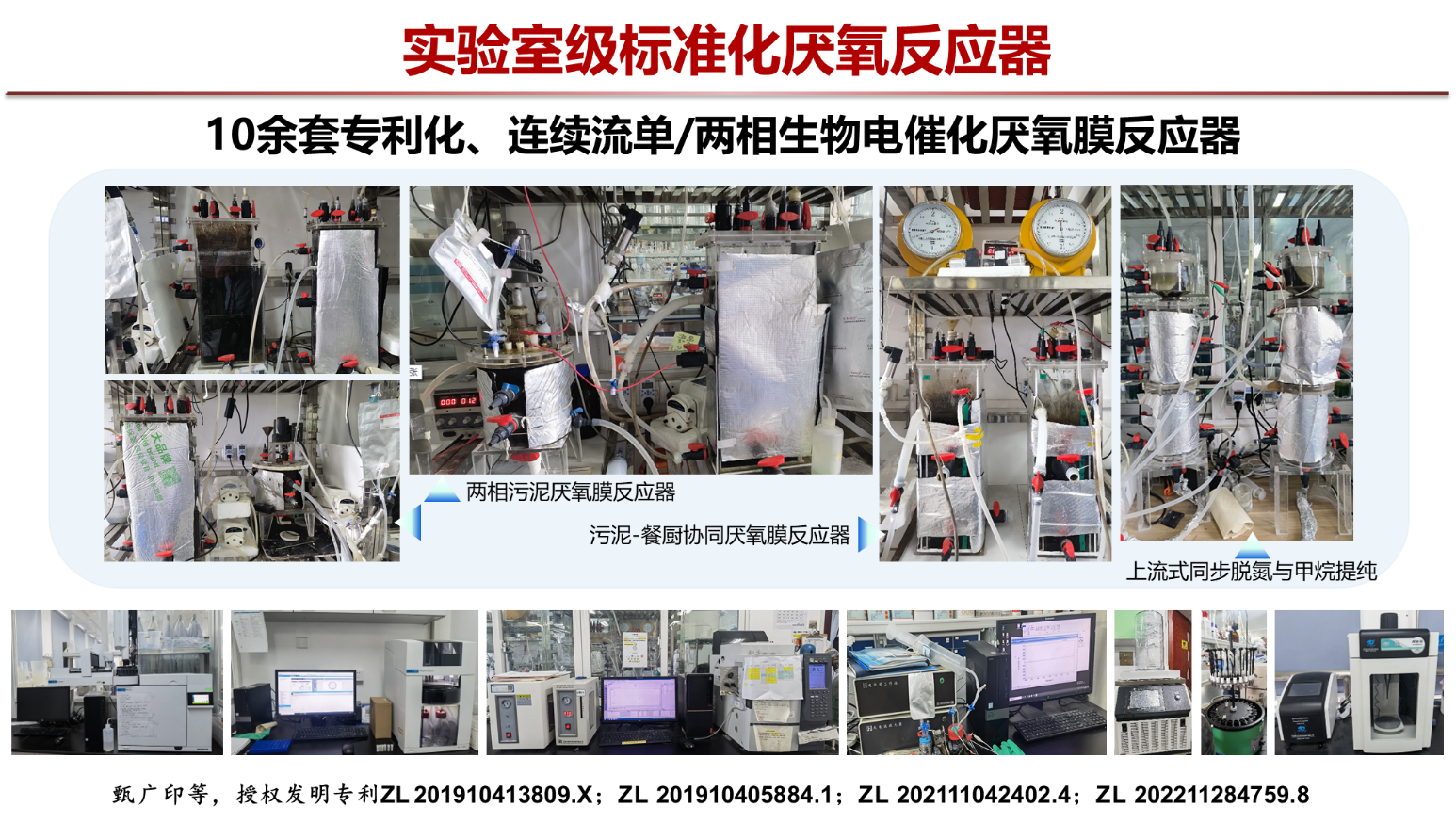

围绕污泥、餐厨垃圾等含能有机固废“复杂体系组分结合赋存形态、有价组分定向转化与资源回收”科学问题,研发了过硫酸盐氧化调理溶胞与压榨驱水、低分子溶裂与厌氧甲烷转化、CO2捕获与电催化高值品转化等核心技术。共发表学术论文160篇,包括在Prog. Energ. Combust.、Water Res.、J. Membrane Sci.等发表SCI 120篇,其中热点2篇、ESI 11篇、封面2篇,10篇SCI单引>100次;申请发明/实用新型专利18项,授权13项;著英文专著1部、中文2部,参著6部。主持国家自然科学基金项目、上海市科委科研计划项目多项等。入选全球前2%顶尖科学家、上海高校特聘教授、“闽江学者奖励计划”讲座教授、上海市PJ人才计划(A类)、日本学术振兴会(JSPS)外国人特别研究员等;获上海市自然科学奖三等奖(排名第一)、上海市优秀博士学位论文、华夏建设科学技术奖三等奖、日本学术振兴会特别研究员奖励、日本水环境国际交流合作奖、华东师范大学青年科学奖等。

担任Frontiers of Environmental Science & Engineering(FESE)、Results in Engineering (RINENG)、《工业水处理》、《能源环境保护》青年编委及Applied chemical engineering 编委等;获北控水务杯第五届中国“互联网+”生态环境创新创业大赛银奖、六百光年杯及中国国际大学生创新大赛全国银奖、第十三届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛全国银奖、第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛全国一等奖等国家奖10余项,以及上海赛区/华师大校赛等20余项。

知识产权情况:

1. ZL 2019 1 0405884.1 《一种电极耦合平板膜的厌氧电化学污泥处理装置》甄广印、潘阳、陆雪琴、王建辉、支忠祥、郑韶娟、张衷译

2. ZL 2021 1 1042402.4 《一种基于生物电化学的脱氮除硫反应装置》甄广印、陆雪琴、刘新宇、张衷译、蔡腾(申请日:2021年09月07日)

3. ZL 2019 1 0413809.X 《一种微生物电解池及有机物氧化降解同步CO2甲烷化方法》甄广印、郑韶娟、陆雪琴、张衷译、王建辉、潘阳(申请日:2019年05月17日)

商业化前景:

随着国家“双碳”战略的深入推进和环保要求的不断提高,污水处理行业的低碳转型需求日益迫切。我国城市、县城和乡村污水年产生量已达9260亿吨,按照每吨处理成本2-3元计算,市场规模超过2000亿元。同时,工业废水处理市场也在持续扩大,特别是食品、化工、纺织等高耗能行业对清洁低碳的处理技术需求强烈。

从市场竞争格局来看,目前市场上尚未出现同类型的太阳能驱动多级生物处理技术,传统的活性污泥法虽然应用广泛,但面临能耗高、碳排放大的挑战。我们的技术通过创新性地集成太阳能驱动和生物电化学系统,可实现95%以上的能耗节省,具有显著的成本优势和环境效益。每立方米污水处理可产生净能量0.696 kWh,按照工业用电0.8元/kWh计算,仅能源收益就可达0.56元/m³,再加上碳交易收益,经济性显著优于传统工艺。

技术可行性方面,本项目已完成实验室研究,应用显示出良好的处理效果和运行稳定性。系统采用模块化设计,易于规模化推广,预计3-5年内可实现百万吨级规模的工程应用。目前已有多家水务企业表达合作意向,初步形成了“技术开发+工程示范+推广应用”的产业化路径。市场接受度方面,由于该技术具有显著的节能减排效益和经济回报,且国家政策大力支持污水处理领域的低碳转型,预计会受到政府和企业的普遍欢迎。特别是在当前能源价格上涨和碳减排压力增大的背景下,该技术的市场推广具有良好的时机和条件。

综上所述,本技术具有广阔的市场前景和良好的商业化基础,预计未来3-5年内可实现规模化应用,为污水处理行业的低碳转型做出重要贡献。

成功案例/产品:

联系方式:

华东师范大学技术转移中心 rchen@re.ecnu.edu.cn

课题组邮箱地址:gyzhen@des.ecnu.edu.cn