近日,华东师范大学生命科学学院叶海峰教授团队受邀在《Cell Systems》发表题为“Translating synthetic gene circuits into the clinic: Challenges, opportunities, and future directions”的观点文章,总结了合成基因电路为活体药物赋予的智能编程能力及其面临的稳定性、安全性与递送挑战,提出了融合AI设计、创新递送系统并优先聚焦免疫豁免区作为临床突破口的转化路径。

近年来,基因和细胞疗法在治疗一些无法治愈的疾病方面,取得了前所未有的进展。随着临床应用的不断拓展,基因和细胞疗法在复杂疾病情境下的局限性也逐渐显现,主要表现为靶向精度不足、脱靶毒性显著等问题。为了解决这些问题,研究人员开始借助合成生物学的原理,通过构建合成基因电路实现对细胞行为的精准编程,从而使基因与细胞治疗变得更加智能化与可控化。

1. 什么是合成基因电路?

合成基因电路是通过有序组装基因调控模块而构建的人工网络,使细胞具备感知、计算与响应内外信号的能力。其原理类似于在细胞内嵌入“生物计算机”:通过预设的遗传逻辑(如开关、反馈环路、逻辑门),在光、化学分子、特定生物标记物等信号刺激下,执行程序化反应。从简单的诱导型开关到复杂的多信号整合系统,合成基因电路展现出高度的可编程性与可扩展性,为实现动态、精准的疾病治疗提供了全新范式。

这种基因电路不仅具备高精度和可调性,还能在不断变化的疾病环境中动态响应,控制治疗效果。例如,研究人员通过合成基因电路,可以设计出精准的癌症治疗方案,动态调节CAR-T细胞活性,或是根据血糖等生理指标自动反馈、精确管理糖尿病等代谢疾病。因此,合成基因电路在医学领域展现出巨大潜力,尤其是在肿瘤治疗、免疫调控及代谢疾病管理等方面。

2. 合成基因电路在医学中的应用

2.1 CAR-T细胞免疫调控

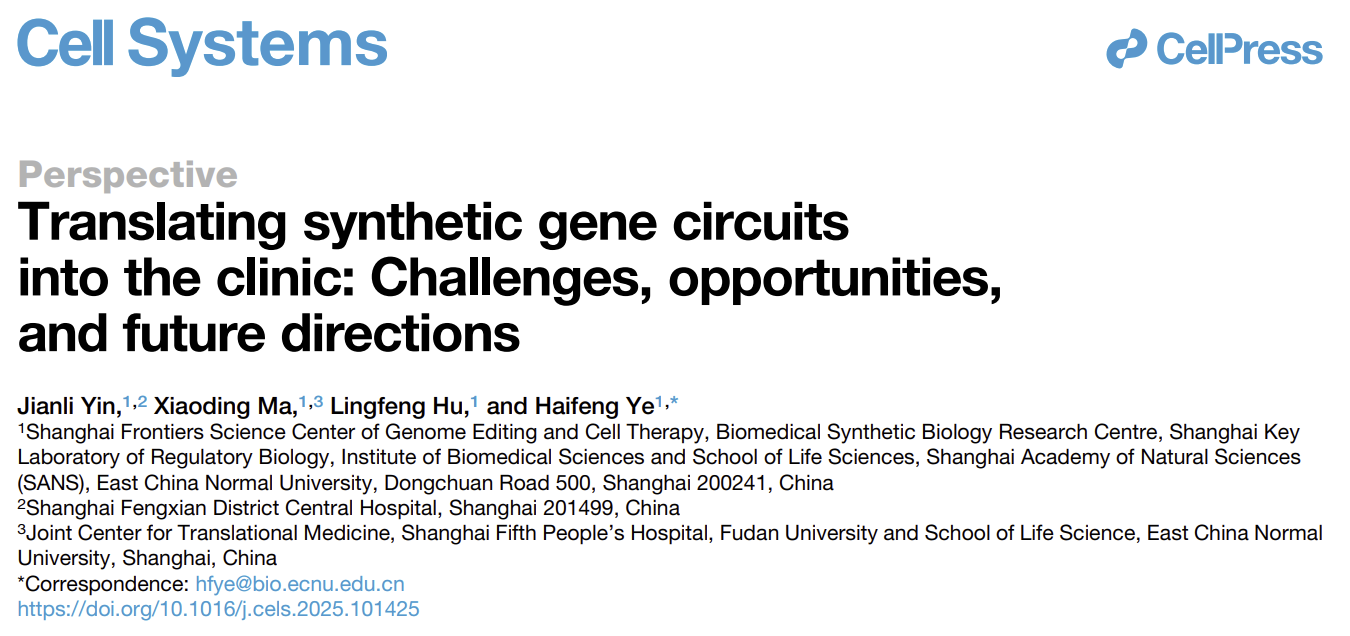

合成基因电路通过引入精细的调控机制,显著提升了CAR-T细胞疗法的安全性与适用性。为应对传统CAR-T治疗中存在的过度免疫激活(如CRS与ICANS)及脱靶毒性(如OTOT效应)等风险,研究人员开发了多种可编程控制策略,从外部诱导、细胞抗原,实现了对T细胞活性的动态与精准调控。其中,自杀开关(如iCasp9与RapaCaspase9)和药物调控的安全开关(如ON/OFF-CAR系统)已进入临床试验阶段,可在毒性出现时迅速清除或可逆地抑制CAR-T细胞活性,极大增强了治疗的可控性。此外,逻辑门控设计(如AND、OR、NOT门)进一步提高了靶向特异性,使T细胞仅在识别多个肿瘤抗原或避开健康组织标记时才被激活,从而在提升抗肿瘤效果的同时降低对正常组织的损伤。尽管部分系统在临床应用中仍面临免疫原性、药物动力学限制及剂量调控等挑战,合成基因电路已展现出将CAR-T疗法从“静态输注”推向“动态可调”治疗的强大潜力,为下一代智能型细胞药物的开发奠定基础。

图1 合成基因电路在CAR-T细胞免疫调控中的应用

2.2 实体瘤基因治疗

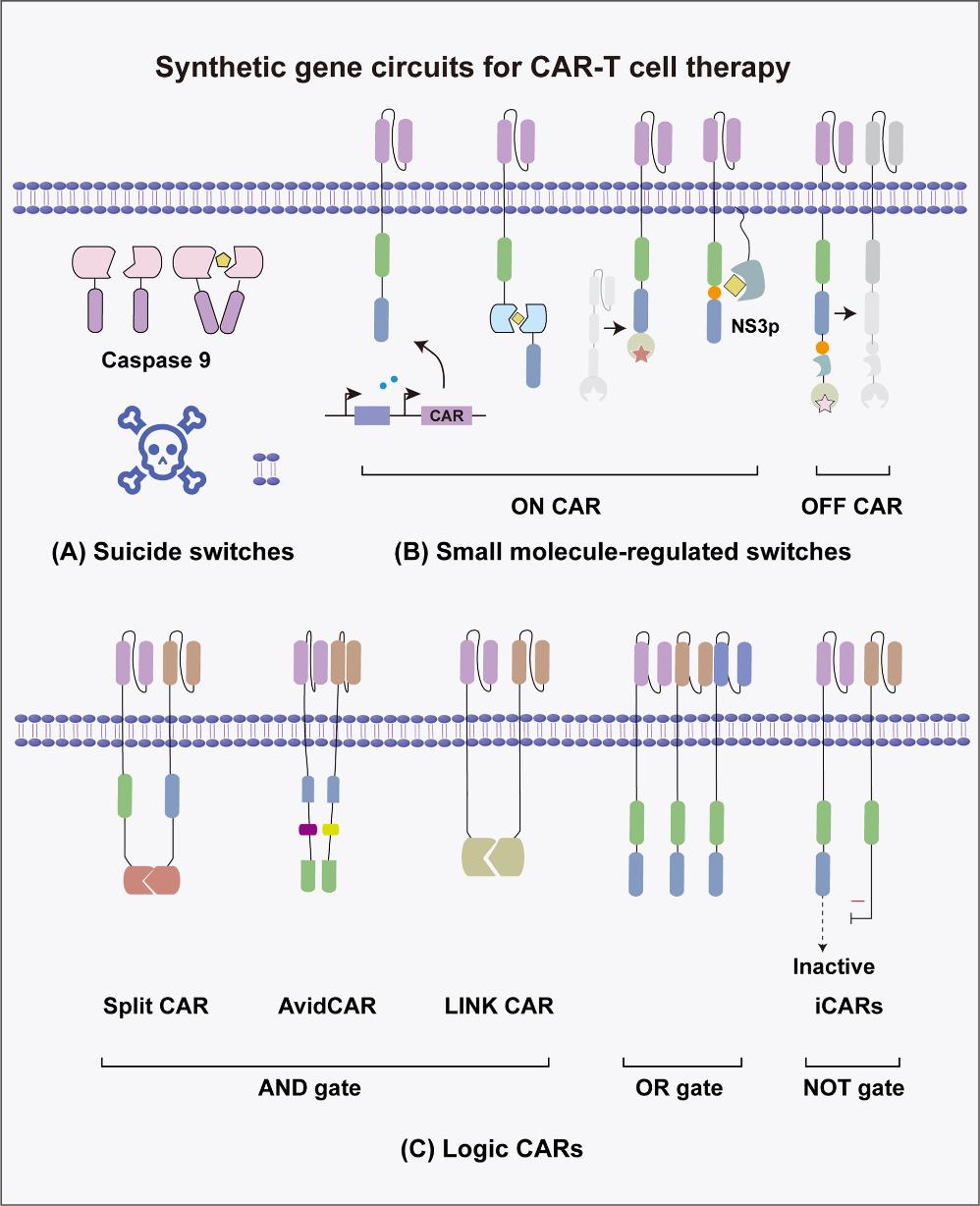

针对实体瘤内部标志物难以靶向的难题,合成基因电路发展出多种“由内而外”的感知与杀伤策略:其一,利用转录因子/miRNA响应电路,借由肿瘤特异性启动子或microRNA表达谱驱动治疗基因;其二,设计感应特异性突变剪接电路,可精准识别如SF3B1等剪接因子突变;其三,开发致癌信号传感器(如RASER系统),将异常的ErbB/RAS通路活性转化为治疗蛋白的释放信号;其四,构建逻辑门控电路,通过“与”、“非”等布尔运算整合多个生物标志物,确保激活仅发生于肿瘤细胞。尤为引人注目的是,将上述电路搭载于智能溶瘤病毒,不仅能实现肿瘤特异性复制与裂解,还能在瘤内原位扩增并表达免疫调节因子,有效克服了传统递送效率低、肿瘤穿透性差的瓶颈。

图2 合成基因电路在实体瘤治疗中的应用

2.3 代谢性疾病管理

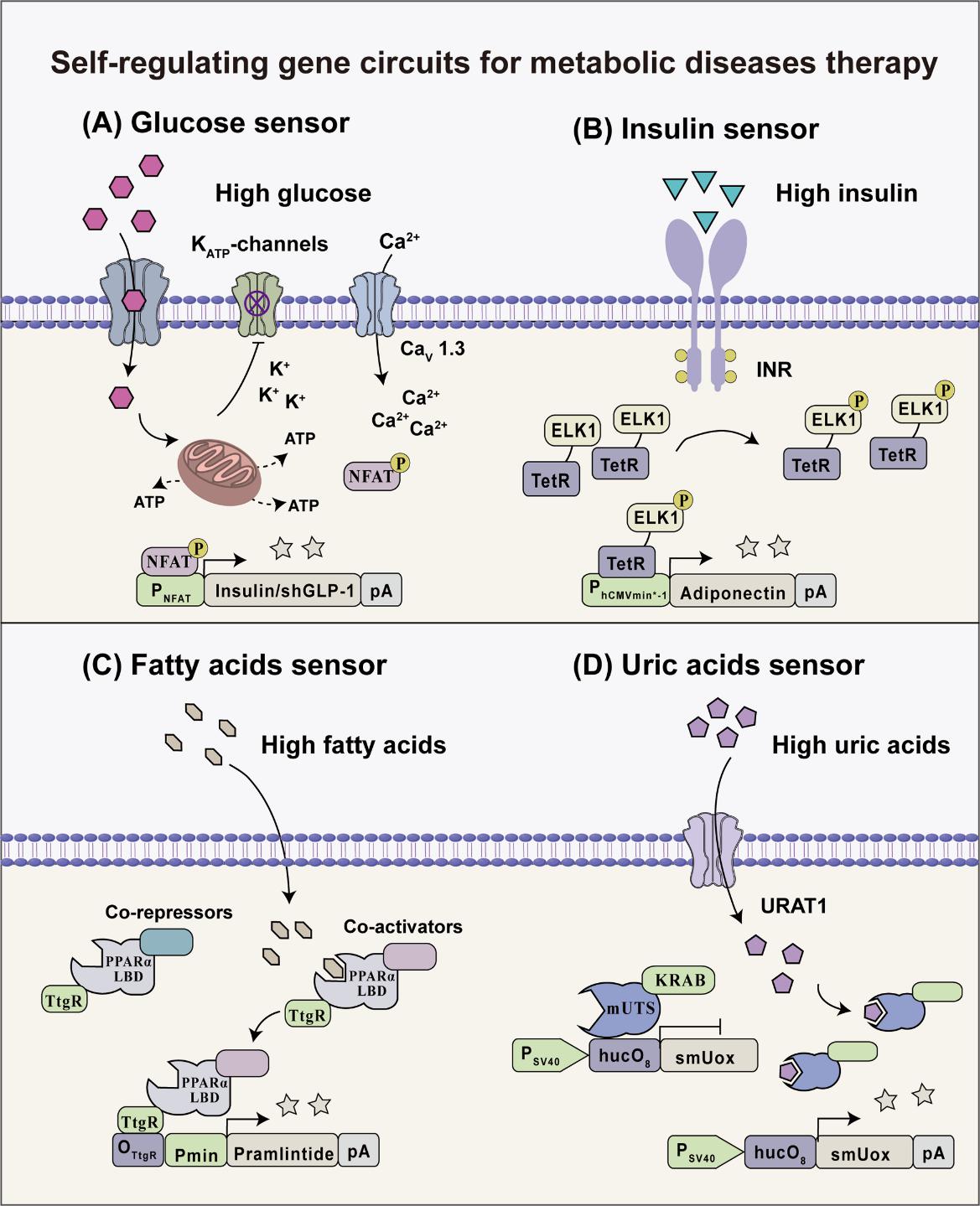

合成基因电路的应用不仅限于癌症和免疫调控领域,它在代谢性疾病的管理方面同样具有广阔的前景。代谢性疾病,如糖尿病、肥胖症、高血脂等,影响着全球数亿人,传统的治疗方法往往需要长期用药或注射,且治疗效果不够理想。合成基因电路通过对患者体内生理信号的实时感知和调节,能够提供更为精细的治疗方案。例如,在糖尿病的治疗中,合成基因电路能够根据血糖水平的变化自动调整胰岛素的分泌。类似的技术还可以用于控制高血脂和肥胖等代谢性疾病,智能调节食欲和脂肪代谢,从而避免药物依赖性和患者的治疗不依从性。通过自我调节的基因电路,治疗变得更加精准和持续,患者无需频繁干预,治疗效果得以稳定。

图3 合成基因电路在代谢病治疗中的应用

3. 合成基因电路面临的挑战

尽管合成基因电路展现出巨大的治疗潜力,但其从实验室走向临床的转化过程仍面临一系列严峻挑战,主要集中于电路设计、安全性、递送效率及临床前评估等多个关键环节。

3.1电路设计与稳定性挑战

合成基因电路在复杂的人体细胞内环境中,其性能受到组件互作、噪声干扰及宿主细胞状态等多重因素影响。即便是经过实验室验证的有效电路,在体内仍可能因表达动态不一致、信号串扰等原因导致功能偏离预期。更复杂的逻辑电路(如多输入门控)的调试与标准化仍是当前技术难点,其长期稳定性与可靠性亦有待临床验证。

3.2 安全性与免疫原性瓶颈

任何基因治疗都必须将安全性置于首位。合成基因电路中使用的外源性元件(如细菌来源的转录因子)可能引发患者体内的免疫排斥反应,这不仅会清除被改造的细胞、导致治疗失效,还可能引发严重的副作用。因此,提高电路的“人源化”程度、采用正交性更强的调控元件,是增强其生物相容性、降低免疫原性的关键方向。

3.3 递送系统的效率与限制

高效、安全的递送是基因电路临床转化的关键瓶颈。当前,无论是病毒载体(如AAV、慢病毒)还是非病毒载体(如LNP),均在递送效率、免疫原性与载荷容量三者之间难以兼顾。病毒载体普遍存在容量限制与免疫激活风险,而非病毒载体则面临转染效率低和表达不稳定的难题。更严峻的是,现有系统难以实现肿瘤细胞的完全转导,且电路在体内的持久性与稳定性仍有待提高。

3.4 临床前模型的预测能力不足

当前该领域严重依赖永生化细胞系和简化的小鼠模型进行临床前评估,这些模型无法准确模拟人体内复杂的病理环境(如肿瘤微环境),且物种间在代谢、生理和免疫应答上存在显著差异,导致临床前数据普遍高估疗效,无法可靠预测其在人体内的真实效果与系统性安全。

3.5 转化路径与适应症选择

合成基因电路的临床转化呈现出明显的“转化悖论”:临床前研究设计复杂,而能进入临床试验的多数仍局限于相对简单的小分子诱导系统。此外,其在代谢性疾病等慢性病领域的转化难度远高于肿瘤。因此,为这些“基因开关”选择合适的临床应用场景至关重要。目前看来,针对免疫豁免区(如眼睛)或解剖学封闭环境(如关节腔) 进行治疗,被认为是更具可行性的临床突破口。

4. 未来的方向与展望

尽管面临诸多挑战,合成基因电路的未来依然充满希望。随着技术的不断进步,未来合成基因电路将朝着更加复杂、智能化的方向发展。

4.1 AI辅助设计与生物元件优化

人工智能(AI)技术的引入为合成基因电路的设计提供了新的突破口。AI可以通过大数据分析,帮助研究人员识别最佳的基因调控元件,优化基因电路的设计。此外,AI还能够根据环境变化动态调整基因电路的输出,从而实现更加灵活和精准的治疗。为进一步增强电路的临床适用性,需持续推进元件的正交化与人源化改造,并结合类器官、人源化动物模型等先进平台进行系统性验证,以提高临床前研究的预测效力。

4.2 新型传递系统的研究与开发

为了提高基因电路的传递效率,研究人员正在不断开发新的载体系统。目前的研究聚焦于两类载体系统的创新:一是对病毒载体的改造,例如开发具有组织靶向性、低免疫原性及高负载能力的新型腺相关病毒(AAV)与类病毒颗粒;二是探索非病毒及生物源性载体,如利用间充质干细胞(MSCs)、自体角质形成细胞等具有归巢能力的细胞作为“活体载体”,以提高基因电路在病灶部位的富集与滞留。

4.3 多学科协同与临床转化路径

合成基因电路的临床转化不仅需要生物学和医学领域的突破,还需要工程学、计算机科学、材料学等学科的协作。跨学科团队将共同致力于电路功能的闭环控制、载体材料的理性设计以及治疗场景的系统整合。在临床推进策略方面,建议采取分阶段、聚焦的临床开发策略。例如,从针对罕见代谢疾病(如家族性高胆固醇血症)的小规模临床试验开始,通过此类小规模研究积累关键的安全性与有效性数据,再将其适应症逐步拓展至复杂疾病领域。这种循序渐进的策略不仅能够有效控制研发风险,更有助于建立学界与监管机构对新技术体系的信心,从而显著加速合成基因电路的临床转化进程。

5. 结语

合成基因电路正推动医学治疗从“静态干预”迈向“动态编程”的新纪元。尽管在可靠性、安全性与递送效率等方面仍面临挑战,但通过跨学科的协同创新与持续的技术攻关,合成基因电路有望成为精准医疗的核心支柱,为癌症、免疫性疾病、代谢紊乱等复杂疾病的治疗带来根本性变革。

原文链接:

https://www.cell.com/cell-systems/abstract/S2405-4712(25)00258-3